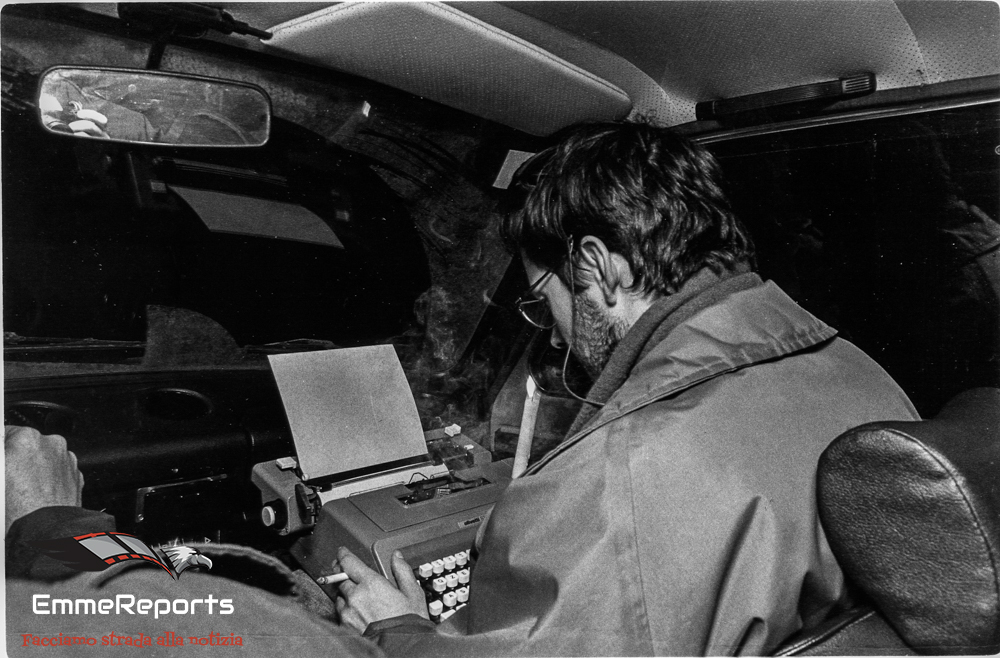

Libano, 1982, le forze di difesa israeliane invadono Beirut. Un giovane giornalista triestino si trova sul posto per documentare l’assedio da parte dai militari Tzahal e la ritirata palestinese. Il reporter italiano ha anche un colpo di fortuna, essendo l’unico a fotografare Yasser Arafat mentre sale sulle navi bianche da crociera che lo portano in Tunisia. Da allora Fausto Biloslavo non smette di realizzare reportage di guerra, partendo per l’Afghanistan, l’Iraq, l’Africa o i Balcani, raccontando la vita e la morte di chi si trova in zone di conflitto. Le leggende narrano che sia più veloce di un cruise americano, arrivando sul posto, prima che i famosi missili colpiscano l’obiettivo. A EmmeReports ha raccontato la passione per il suo lavoro.

Ha lavorato in quasi tutti i teatri operativi del mondo. È andato in zone di guerra dove nessuno andrebbe. Facendo l’inviato di guerra non si diventa ricchi, ma si rischia di morire. Perché lo fa e cosa le piace del suo lavoro?

È una passione, lo è sempre stata sin dall’inizio, e quando andavo a liceo sognavo di girare il mondo, di seguire l’avventura, di raccontare le guerre dimenticate, come l’invasione sovietica in Afghanistan. Mi piaceva scrivere e fotografare, sbarcando il lunario. Una passione che ho portato avanti per 35 anni.

Cosa lasciano queste esperienze sia professionalmente, sia umanamente?

Penso di avere compreso, di fronte alla morte e in guerra, quando ho rischiato di non tornare a casa, il vero senso della vita, anche nelle piccole cose, Durante il conflitto in Afghanistan, alla fine degli anni ’80, sono stato catturato e mi sono fatto 7 mesi di galera. Ho scoperto il vero senso della vita!

“Talvolta non sappiamo starne lontani, perché reportage e guerre non sono più un mestiere, ma è la nostra vita e la nostra dannata, maledetta passione”. È così?

Assolutamente così! Diventa una passione anche un po’ dannata, perché nessun articolo vale il prezzo della vita. Vuoi tornare a casa tutto intero, ma una volta che ce l’hai fatta ti torna la voglia di ripartire. Una passione che ci attrae come una calamita, verso latitudini in cui la gente si scanna.

Come si prepara una missione?

Bisogna seguire le crisi costantemente. Anche adesso, nonostante le difficoltà dovute al coronavirus, io continuo ad informarmi di quello che succede in Afghanistan, in Iraq, in Libia, mantenendo anche i contatti, tenendomi sempre aggiornato sulla situazione. Devi avere, soprattutto, qualcuno in loco, quando decidi di partire, ad esempio, per raccontare la caduta delle capitali dell’ISIS. Devi avere qualcuno sul posto che ti faccia da guida, che sia i tuoi occhi, che ti faccia da interprete, chiamato fixer in gergo, che, in alcuni frangenti, ti salva la vita. Una persona che con il passare dei giorni, diventi tuo fratello, un amico di cui fidarti, con il quale condividi rischi, pericoli e gioie di questo lavoro. È necessario essere quasi maniacale sulla sicurezza, devi capire che, soprattutto dopo l’11 settembre 2001, sei nel mirino. Anche quando hai in mano la telecamera, bisogna avere presente il dogma della sicurezza.

Questo si apprende da dei corsi specializzati per i media o sul campo?

La migliore scuola è sul campo, l’esperienza, ma ci sono anche dei corsi per i giornalisti. Io ne ho fatto uno in Inghilterra con i militari ex SAS (Special Air Service), le forze speciali britanniche, di due settimane, in cui mi hanno insegnato il primo soccorso.

Chi era Amerigo Grilz per Lei? Cosa le ha insegnato?

Un fratello maggiore, un grande amico, un compagno di avventure, che mi ha insegnato tanto, come avere il coraggio in certe situazioni, un personaggio poliedrico che faceva tutto, fotografava, riprendeva, scriveva in italiano e in inglese. La sua è stata una perdita incolmabile. Il primo giornalista ucciso in tempo di pace, in una zona di guerra, dopo il secondo conflitto mondiale, il 19 maggio 1987 in Mozambico.

In questi mesi sta documentando l’emergenza sanitaria in Italia. Possiamo considerare la pandemia una guerra vera e propria?

Si, ma una guerra contro un nemico invisibile, con un altissimo numero di perdite. Sono tante le similitudini, come il restare tappati in casa, il coprifuoco, la prima linea sanitaria, l’Esercito e le Forze dell’Ordine che tengono la seconda linea. In questo periodo ho fatto diversi reportage sul fronte del virus, adottando le stesse tecniche e tattiche che si utilizzano in prima linea, soprattutto, quando si trattava di entrare in reparti Covid, sulle ambulanze. Mai avrei immaginato di raccontare una guerra in casa nostra.

In un articolo pubblicato su il Giornale parla di “retorica degli aiuti” di una Pechino che con la “diplomazia degli aiuti” vorrebbe “depistarci dall’origine cinese del virus”. Ci spieghi meglio?

Da quando è iniziata la pandemia, i cinesi si sono mobilitati mandando prodotti sanitari, come le mascherine, prima gratis, poi a pagamento e qualche medico, cercando di depistare dall’immaginario stesso dell’opinione pubblica, il fatto che il virus fosse cinese, contestando, addirittura, chi lo scriveva, mandando alle ambasciate le linee guida su come contestare e contrastare questa ovvia realtà. I cinesi hanno dei piani ben più ambiti, non solo far dimenticare l’origine del virus, ma diventare in salvatori, del mondo. Stanno, ovviamente, lavorando a un possibile vaccino, e con queste mosse di inviare carichi umanitari e medici, puntano a presentarsi come dei salvatori anziché degli untori.

Cosa bisognerà fare quando la pandemia sarà solo un brutto ricordo?

Il virus è iniziato a Wuhan, una grande città cinese con milioni di abitanti e quando tutto sarà finito la Cina dovrà rendere conto di cosa è veramente successo. È doverosa una commissione d’inchiesta internazionale libera e indipendente, quindi non con l’OMS in mano ai cinesi, ma rappresentata dai massimi esperti dei Paesi che hanno subito il numero più alto di vittime, compresa l’Italia, che vada in Cina, ad indagare su quello che è veramente successo. E allora vedremo se i cinesi saranno trasparenti mettendo a disposizione tutto quello che sanno o chiuderanno le porte. Questo farà cadere la loro maschera dei mandarini comunisti.

A Trento i collettivi degli studenti di sinistra voleva impedirle di parlare perché da loro considerato un “ex militante neofascista del Fronte della Gioventù” o perché avrebbe poi raccontato la verità sui tanto discussi “lager libici”?

È curioso che questo gruppetto molto rumoroso di facinorosi nipotini di Curcio, di nostalgici degli anni di piombo, legavano come filo conduttore, per bollarmi come “uomo nero”, la mia militanza nel fronte della gioventù, che non ho mai rinnegato, anzi, nel mio piccolo, credo di avere tirato giù un granellino del muro di Berlino, al fatto che scrivevo per il Giornale, fondato da Enzo Montanelli, altro “pericolosissimo neo-fascista”, dove scrivevo in maniera critica nei confronti delle ONG. E quando, grazie al rettore, siamo riusciti a fare la conferenza, questi “contestatori” non si sono calmati neanche quando mostravo i centri di detenzione in Libia, mostrandosi irrispettosi anche nei confronti dei migranti rinchiusi in quei centri, di cui si professano difensori.

Lei è fra i pochi che conosce la reale situazione in Libia. Esistono davvero questi lager dove i migranti dell’Africa sub-sahariana subiscono torture e violenze di ogni tipo?

I centri di detenzione dove i giornalisti riescono ad entrare sono quelli governativi, sotto controllo del Ministero degli Interni. Ovviamente, non sono degli alberghi a cinque stelle, ma non sono nemmeno dei centri di torture, dove è possibile intervenire, per migliorare le condizioni delle persone. Ma soprattutto, quelli che per la legge libica sono migranti illegali, si possono riportare a casa con dei ponti aerei che l’ONU organizzava prima del conflitto.

Ci sono solo i centri di detenzione governativi?

Poi ci sono i veri lager, i centri di torture, che le ONG conoscono, ma, abilmente, fanno di tutta l’erba un fascio, ovvero i centri di detenzione in mano ai trafficanti di esseri umani che torturano i migranti. Alcuni vengono addirittura bruciati vivi per dare l’esempio agli altri che vorrebbero fuggire. Le torture, le sevizie, avvengono per costringere i parenti rimasti a casa a pagare i soldi ai trafficanti. Questi centri fuori controllo sono protetti da bande armate. Da questi centri, i trafficanti mandano in Italia i migranti, fanno partire i gommoni quando le navi delle ONG sono in zona. Bisogna, però, ricordare, che, sino a quando si poteva tenere il conto, i migranti presenti in Libia erano 700.000, di cui circa 15.000 nei centri di detenzione governativi, diverse migliaia nei lager dei trafficanti e la stragrande maggioranza era libera per strada senza documenti, con la possibilità di essere arrestati. Questa è la vera realtà, almeno prima del conflitto, che non veniva raccontata.

“Canzone del Piave” o “Bella ciao” per il 25 Aprile?

Sicuramente “Canzone del Piave”! Sono di Trieste e per la mia città non è la festa della liberazione, ma il giorno dell’occupazione da parte del 9° Corpus del Maresciallo Tito, i partigiani jugoslavi, che hanno portato via tanti italiani, spesso gente innocente, come mio nonno, che poi finivano infoibati. Quindi il 25 aprile non è una festa per Trieste. Magari potremmo festeggiare il ritorno della città all’Italia, che avvenne nel novembre del 1954!

Di Francesco Militello Mirto – EmmeReports

Foto di Fausto Biloslavo